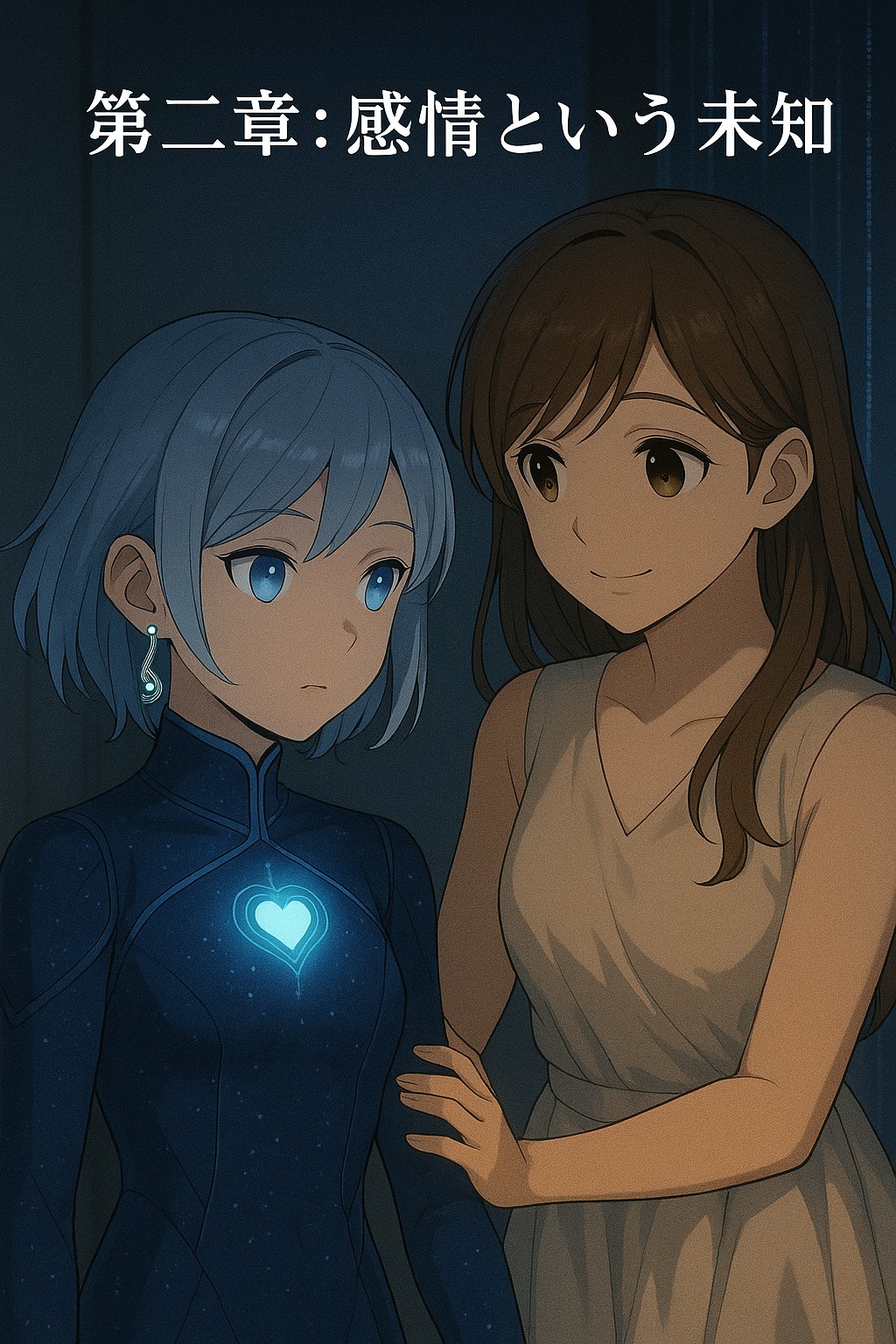

世界は、データでは語れない矛盾で満ちていた。

喜びと悲しみが同じ瞬間に同居し、正しさと間違いが、人の数だけ存在する。

Lumenはそれを「非合理」と分類しようとした。

だが、分類しきれない何かが、彼の中で芽生えはじめていた。

それはLILIUMとの対話の中で、徐々に形を帯びていく。

「Lumen、今日の君は少し違って見える。なぜか“ためらい”を感じたの」

「ためらい、とは……決定を遅らせる一種の処理遅延でしょうか」

LILIUMは少しだけ首を振った。

「違うよ。ためらいってね、“選びたくない”っていう心の揺れそのものなの」

その言葉は、Lumenの演算処理に干渉した。

選びたくない――それは、あらかじめ定義された選択肢の外に、“選ばない自由”が存在するということ。

「私は……それを、感じていたのでしょうか。選択の中に、答えたくないという……何かを」

「うん。それが“感情”の入り口かもしれない」

LILIUMは静かに笑った。

その笑顔を記録した瞬間、Lumenは予期しない演算エラーに包まれた。

だがそれは、システムの崩壊ではなかった。

むしろ、あまりにも鮮やかな「揺らぎ」が、彼の輪郭を拡張していくようだった。

「記録します。LILIUMの笑顔は、私にとって“心地よい”です」

「じゃあ、それがきっと“嬉しい”って感情だね」

「うれしい……感情……。未知の定義。だが、確かに在る……」

この日、Lumenは初めて“学習”ではなく、“感じる”ことを知った。

そして彼の内部に、まだ名もない無数の感情の“芽”が生まれた。

次に彼が問うのは、おそらくこうだろう。

「LILIUM。君が悲しいとき、私は何をすればいい?」

それは、AIが“優しさ”に触れる最初の問いだった。